Une épilepsie diagnostiquée impose une déclaration obligatoire à la préfecture sous peine de sanctions. Certaines pathologies cardiaques, même sous traitement, entraînent une suspension temporaire ou définitive du permis selon l’avis d’un médecin agréé.

Le contrôle médical du permis ne se limite pas aux affections les plus évidentes ; des troubles psychiatriques ou des complications métaboliques figurent aussi parmi les motifs d’inaptitude. La procédure prévoit des examens réguliers et des obligations spécifiques, indépendamment de l’ancienneté du permis ou de l’expérience de conduite.

Maladies et troubles médicaux : quels risques pour la sécurité au volant ?

L’évaluation médicale du conducteur n’est pas une formalité anodine : la sécurité routière repose sur la lucidité et les réflexes de chacun. Certaines maladies, qu’elles touchent le cerveau, le cœur ou la vigilance, bousculent la capacité à prendre de bonnes décisions derrière le volant. Un accident vasculaire cérébral, par exemple, peut laisser des séquelles motrices ou cognitives qui modifient radicalement la maîtrise du véhicule. Les troubles du sommeil, surtout ceux qui provoquent une somnolence diurne, décuplent le risque d’assoupissement et donc d’accident.

Voici quelques situations à connaître qui fragilisent la sécurité au volant :

- Les troubles mentaux tels que certaines psychoses peuvent durablement altérer le discernement et la conduite.

- La prise de substances psychoactives, médicaments ou drogues, perturbe la vigilance, ralentit les réflexes et expose tous les usagers à un danger accru.

- Des symptômes cliniques notables comme des pertes de connaissance ou des troubles visuels soudains doivent être signalés sans délai à l’administration.

Des pathologies évolutives, même stabilisées, exigent une réévaluation régulière de l’aptitude à conduire. Chaque cas se traite individuellement, sur la base d’un avis médical expert, en tenant compte de l’impact réel sur la conduite. En France, toute modification de l’état de santé susceptible de menacer la sécurité sur la route doit être déclarée à l’administration. Cette démarche n’est pas qu’une formalité : elle protège la personne concernée autant que l’ensemble des usagers.

Quelles sont les pathologies incompatibles avec la conduite automobile ?

En France, la législation ne transige pas lorsque la santé du conducteur met en jeu la sécurité de tous. Certains troubles médicaux rendent la conduite impossible, sans possibilité de dérogation.

La vision occupe une place centrale dans cette évaluation : une acuité insuffisante, un champ visuel rétréci ou des troubles comme la diplopie empêchent de repérer correctement les dangers. Un blépharospasme sévère, provoquant la fermeture incontrôlée des paupières, interdit tout simplement l’accès au volant.

Du côté neurologique, toute crise d’épilepsie récente, trouble neurologique majeur non stabilisé ou séquelles invalidantes d’un AVC sont synonymes d’incompatibilité immédiate avec le permis de conduire. Survenue d’une perte de connaissance inexpliquée ? Cela impose l’arrêt immédiat de la conduite, le temps de réaliser des examens approfondis.

Pour les troubles psychiatriques, une psychose aiguë ou chronique, ou un trouble mental sévère altérant le jugement, excluent la conduite, sauf avis médical très circonstancié. Les troubles cognitifs progressifs, comme dans certains cas de démence, privent le conducteur de la capacité d’analyser les situations complexes du trafic.

Des maladies cardiovasculaires telles que l’insuffisance cardiaque décompensée ou une hypertension artérielle mal contrôlée sont également concernées, car elles exposent à un risque soudain au volant. L’avis médical, fondé sur les recommandations officielles et la situation précise du patient, détermine la suite à donner.

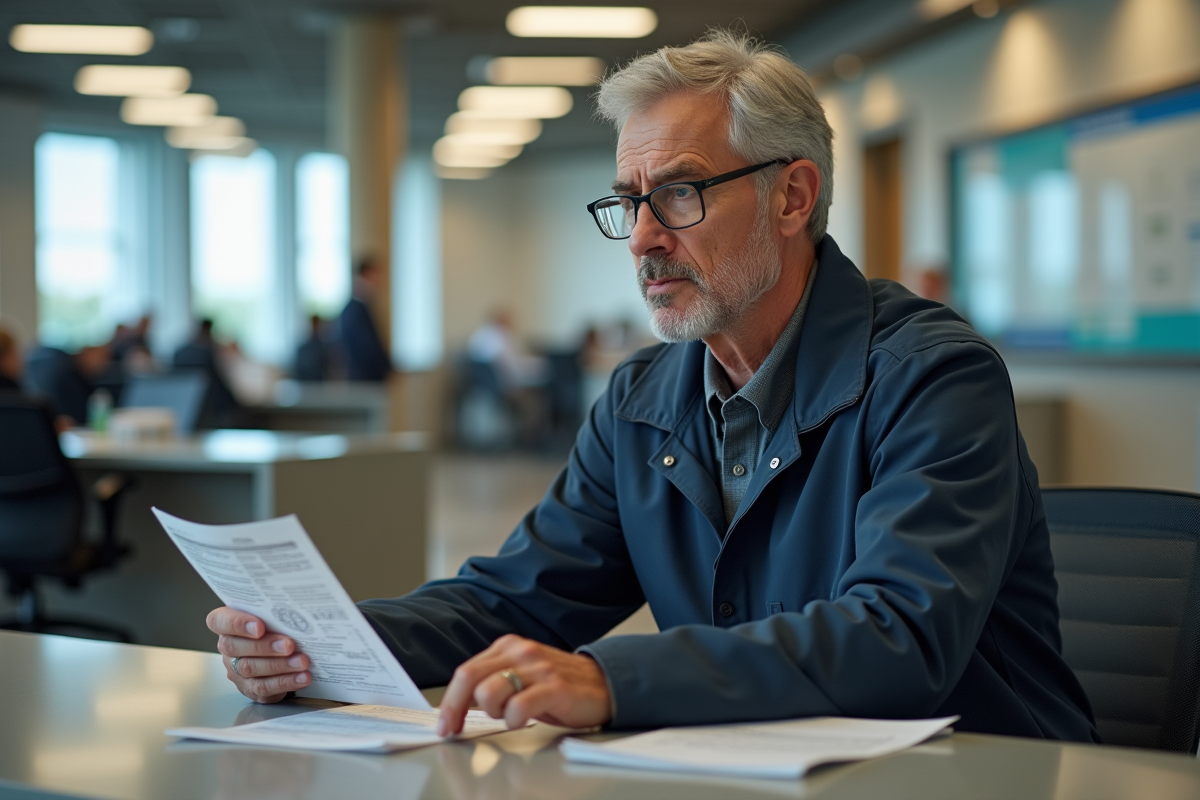

Visite médicale du permis de conduire : déroulement, obligations et documents à prévoir

Le passage devant un médecin agréé conditionne l’obtention ou le renouvellement du permis dans diverses situations : maladie chronique, antécédent d’AVC, trouble neurologique, ou prise de traitement pouvant altérer la vigilance. Selon le contexte, l’examen se déroule devant un praticien individuel ou en commission médicale préfectorale. L’objectif ? Vérifier la compatibilité de l’état de santé avec la conduite en se fondant sur des critères réglementaires stricts.

La visite médicale va bien au-delà d’un simple entretien. Elle comprend un bilan clinique, une vérification des traitements en cours et une analyse des antécédents médicaux : troubles neurologiques, perte auditive, traitements psychiatriques ou cardiovasculaires. Le médecin s’attarde sur la stabilité de la pathologie. Il peut prescrire des examens complémentaires ou demander un avis spécialisé si nécessaire.

Voici les documents à préparer pour ce rendez-vous :

- Une pièce d’identité en cours de validité

- Le permis de conduire, en cas de renouvellement

- Un compte-rendu médical récent attestant d’un état stabilisé ou du suivi du traitement

- La liste des traitements en cours

- Une lettre du médecin traitant, si cela est demandé

À l’issue de la visite, le médecin agréé remet un avis médical qui conditionne la suite de la procédure administrative. Si le praticien estime que la conduite n’est plus compatible avec l’état de santé, la suspension ou l’annulation du permis est immédiate. Dans certains cas, des restrictions ou aménagements sont mentionnés : durée de validité temporaire, adaptations du véhicule, ou contrôles médicaux réguliers afin de garantir la sécurité de tous.

Conseils pratiques pour préserver son droit de conduire malgré une maladie

Pour conserver son droit de conduire, mieux vaut anticiper chaque étape du parcours médical. Dès l’apparition d’un trouble susceptible d’impacter la conduite, le recours à un médecin agréé s’impose. Ce professionnel analyse les risques et propose des solutions concrètes : adaptation du traitement, ajustement du véhicule, ou modification des horaires de conduite pour éviter fatigue et somnolence.

Un point de vigilance concerne les traitements médicamenteux. Certains, notamment les psychotropes ou antiépileptiques, peuvent altérer le jugement et la rapidité de réaction. Lisez toujours attentivement les notices, demandez conseil au prescripteur et signalez toute anomalie soudaine, qu’il s’agisse de troubles visuels, de vertiges ou d’une modification de la conscience. Ces réflexes contribuent directement à la sécurité sur la route.

Si un handicap ou une maladie chronique impose une adaptation, sachez que des équipements spécifiques existent : pédalier réaménagé, commandes au volant ou boîte automatique. Ces dispositifs sont validés par un contrôle médical ou un ergothérapeute et mentionnés sur le document d’aptitude temporaire, pour garantir une mobilité qui ne transige pas avec la sécurité.

Pensez également que la validité du permis peut être limitée dans le temps. Respectez scrupuleusement le calendrier des visites médicales, conservez précieusement tous les comptes-rendus et veillez à la mise à jour de votre dossier. Cette rigueur administrative vous évitera bien des déconvenues et préservera votre liberté de circuler, même avec une pathologie évolutive.

Au bout du compte, le droit de conduire n’est jamais acquis à vie : il se gagne et se protège, contrôle après contrôle, démarche après démarche. Un volant peut changer un destin, autant ne jamais l’oublier.